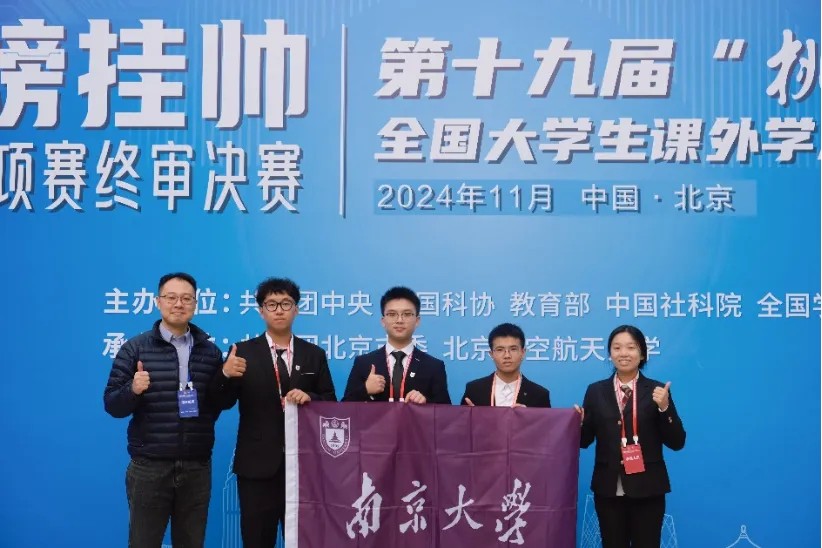

2024年11月17日下午,第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛——2024年度“揭榜挂帅”专项赛颁奖典礼在杭州圆满落幕。此次大赛聚焦“卡脖子”技术,致力于解决实际问题,搭建青年投身关键核心技术攻关的阵地;同时,大赛坚持一视同仁、唯才是用的原则,拓展青年公平展示才华的舞台,并倡导团队合作、协同创新,鼓励青年敢于亮剑、攻坚克难,为高水平科技青年人才提供竞技擂台。自4月启动以来,大赛涵盖了人工智能、航空航天、新能源等多个领域,吸引了全国范围内的410余所高校和企业的1950余件作品参与。由sunbet申搏空间地球科学研究院导师指导的参赛项目“基于自监督二阶交叉编码器的毫米波云雷达非气象目标识别模型”项目荣获特等奖。

自专项赛启动以来,sunbet申搏始终把创新实践教育作为重要工作,致力于培养具备创新精神和实践能力的优秀人才。学校及sunbet申搏领导积极鼓励学生参与各类竞赛项目,着力提升学生的专业素养和实践创新能力,营造易于创新的学习氛围。

特别感谢申慱sunbet官网入口团委、地球科学与工程学院、大气科学学院和中国科学院空天信息创新研究院的师生在竞赛期间给予的指导、支持和帮助。

项目简介

指导教师:

吕明阳 sunbet申搏空间地球科学研究院

杜小平 中国科学院空天信息创新研究院

玉宝 中国科学院空天信息创新研究院

团队成员:

梁书桐、李昌辉、杨 博、王若水、倪昌浩、赵 腾、金泽楷、崔 恒

项目内容:

近年来,全球气候变化带来的极端天气愈发频繁,严重威胁了人民的生命财产安全,气象事业对国家的发展变得至关重要,而高质量的气象服务依赖于精确的气象信息,气象雷达作为气象研究的核心工具,提供了关于云底高度、降水和风场等关键信息。然而,毫米波雷达在探测时会同时接收到大量非气象目标的回波信号,如地物回波和晴空回波,这对气象数据的准确解读带来了挑战。

为了解决这一问题,本项目开发了一种融合物理信息的深度学习模型,该模型通过双路并行处理策略,显著提高了气象雷达数据中气象回波的自动识别能力,并提高了地物回波和晴空回波等非气象回波的识别准确率。实验研究显示,晴空回波识别准确率较传统方法提升了20%以上,地物回波识别准确率达到了98.1%的高水平。同时,该模型还解决了传统方法中耗时长、成本高和泛化能力差等关键问题,为下一代智能气象监测系统的研发提供了重要支持。

团队专访

从兴趣到专业

当被问及为什么选择了这一选题,团队的成员们不约而同地给出了一个回答“因为喜欢”。团队的八名成员来自于不同的院校,在项目的初期并不熟悉,但经过长达半年的备赛期,彼此之间的合作也越发紧密。队长梁书桐是团队重要的“粘合剂”,总是能在团队情绪低迷的时刻将团队拧成一股绳。

气象雷达回波中非气象目标的识别精度问题在实践当中一直困扰着产业技术人员,智能化、高准确率识别气象及非气象目标在实际生产中仍较难得到满足,现有的一些数据处理方法泛化性较差。如果想要让识别方法更加准确、更加通用,需要尽可能排除人工对于数据的干扰,这也正是研究的难点所在。“揭榜挂帅”榜单发布后,经过综合讨论,团队觉得目前的课题更有现实与社会意义,他们想要创造出一种智能性高、泛化性强、自动化程度高的方法。

该赛题分为晴空回波识别和地物回波识别两个部分。晴空,顾名思义就是晴朗的天空。晴空回波是指在没有降水或云的大气里,大气折射率涨落对电磁波的散射产生的回波反射,它是项目中需要被去除的“杂质”。团队提出了一个全新的双注意力架构,它能有效融合物理信息到神经网络内部,并按照物理关系灵活调整信息融合方式。这一架构的优势在于可以广泛地迁移应用于任何含有物理信息的图像任务,特别是在雷达图像任务中,无论是分类、分割、检测还是外推,相关的任务处理起来都可以保证既高效又高精度。

地物回波则是指地物对电磁波的反射在雷达荧光屏上显示的回波。在这一部分,团队最大的创新点在于构造出时频一致算法,该算法能够在不需要任何阈值的情况下自动标注数据。地物回波通常具有位置不变性,团队首先统计回波频率之后得到地物回波位置掩码的频率分布位置。接着,团队在所有的位置当中通过最多和最少有效像素点数量去辅助获取两种回波的标准样本点。最后,算法通过孤立森林筛除一些边缘的异常回波点,两种类型的波都得到了千万级别的标准样本,接下来就可以训练模型去进行像素级分类。该算法的优势在于它是自适应的,可以迁移到任何场景自动增量学习,不需要任何阈值也不需要人工参与,效果也比经典算法好得多。

一步一步寻找最优解

对于吕明阳来说,这也是他第一次带领学生参与挑战杯的项目,从参赛学生转变为指导教师,回望过去12年间的历程,他用“做好每一阶段应该做的事情”来总结。2012年参加比赛时,作为团队队长认真备赛,而在今年指导学生参赛时,则尽全力为他们划定好“标准”。

“标准”是一把尺,团队的每一步努力都在不断用这把尺子测量极限,从而寻找到最优解。在备赛的过程中,团队也会遇到一些技术上的瓶颈和难点。在数据集上,不同于kaggle等平台上常见的竞赛,原始的数据没有标签,而是直接给到很多回波。刚开始时,团队有些无从下手,但经过不断地思路调整,他们决定摒弃之前那些基于阈值或者模糊逻辑的传统方法,让它自适应地在数据内部找到决策边界,通过特征空间的分析,借鉴对比学习、对抗生成等方向的思想去辅助解决这个问题,最终也取得了不错的效果。

处理地杂波时,团队也遇到了一些意外的瓶颈,采用像素级随机森林方法训练时一直存在噪点处理不干净的问题,而当尝试用深度学习的语义分割方法去做时,却又出现了回波的边界太平滑、零散回波检测不全等问题。反复调整后,通过重新筛选数据,在最多最少有效像素点筛选时增大了10倍的数据量后,随机森林有效捕捉到了长尾分布的边缘样本,表现出非常好的效果。“每个人都最大化地朝不同的方向走,在每个方向里都找到一个最优解,然后所有人再齐心协力在最优解上扩展,这样才最容易接近全局的最优解。”梁书桐如是说。

在指导过程中,吕明阳帮助同学们明确研究方向和梳理研究思路,同样地,从这次比赛中,他也收获良多。一方面,他认为挑战杯“揭榜挂帅”项目是高校研究与生产生活紧密联系的好机会,眼光和站位更贴近实际产业,能够更客观、更准确了解产业需求;另一方面,他也积累下更丰富的教学经验,更了解新时代学生的心理和学习特点,掌握师生间的相处技巧。什么样的能力他最看重?他也给出了三个关键词:做事有冲劲、有始有终、肯动脑肯动手。回顾这一路与同学们共同走过的备赛经历,他认为大家能够齐心协力、无惧风雨、勇于挑战、争先进位,是一件十分有成就感的事情。

始终保持学习的主动性

“挑战杯”赛事难度高、任务重,备赛期间要如何平衡学业与竞赛之间的关系?团队成员们也给出了他们的建议。在李昌辉看来,学科竞赛与学业之间并不是完全冲突的关系,参与感兴趣的学科竞赛,可以从中提升自己的能力水平。相较于单独去学习某种技能或知识,通过亲身参与项目能够更快、更好地上手,留下更深刻的印象。在项目中积攒了知识和经验之后,对于建立自信、提升学业都是非常有帮助的。从这个角度来说,学科竞赛和学业之间也可以是相互促进和补充的。

在理论认知中习以为常的事情放在实践当中可能会出现各种各样的问题,因此,还是要在实践的过程中多进行尝试。通过这一过程,无论是否成功,获得的反馈都会更大程度上激发起自身的探索欲。“他山之石,可以攻玉”,同时,也要注重团队内的互相学习,每个人所擅长的东西并不相同,要学会从他人身上汲取长处和力量。

每一次的思维碰撞,每一次的求知若渴,每一次的深夜研讨,都帮助最终他们“破茧成蝶”,获得国赛特等奖。期待有更多南苏学子在科研道路上开拓创新,彰显南苏青年的挺膺担当,继续以“南大式奋进”谱写新时代“第一个南大”建设的苏州篇章!